2026.01.09

- 展示会レポート

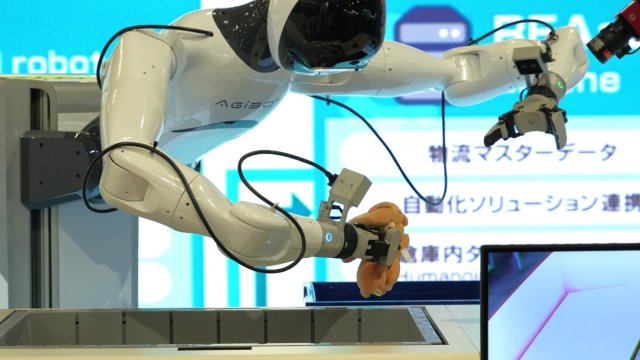

『2025国際ロボット展』で来場者に提示した ヒューマノイドロボットと協働する明るい未来 山善がめざすものづくりの『今』と『これから』とは?

- TFS支社

2025.01.23

経済協力開発機構(OECD)の世界経済見通しの中間評価によると、2024年の日本の国内総生産(GDP)の実質成長率は主要7カ国(G7)では唯一のマイナス成長となるなど、日本の経済成長率は長期停滞。

長年ものづくりを支えてきた専門商社である株式会社山善は、日本の産業構造を支えるものづくり産業が抱える障壁を把握し、解決策を共有することで、業界全体および日本の経済の回復と成長につながると考え、「第1回 ものづくり産業 業種別課題と対策調査」を実施。ものづくり産業の主要7業種別に「以前からの課題」と「直近3年以内の課題」を比較。加えて、それぞれの課題に対して「実施している対策」を回答数のランキング形式でとりまとめた。

| 調査内容 | 第1回 ものづくり産業 業種別課題と対策調査 ものづくり産業が直面する課題の変化と対策を全体と業種別に実施 |

|---|---|

| 調査対象 | 全国の20~69歳の男女のうちものづくり産業(一般機械、電気機械、輸送用機械、鉄鋼業、化学工業、非鉄金属、金属製品)に携わる管理職以上の責任者 700人 |

| 調査方法 | インターネット調査 |

| 調査期間 | 2024/8/2~8/5 |

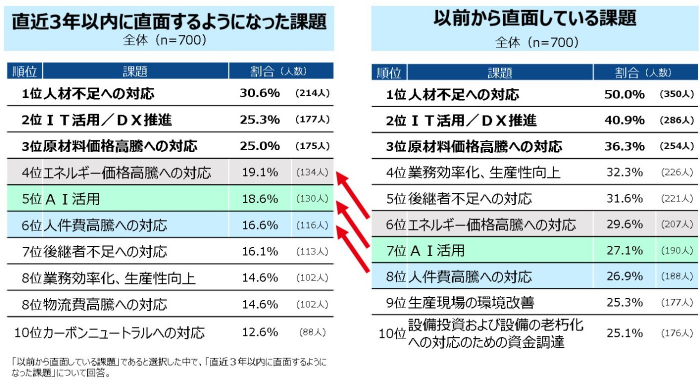

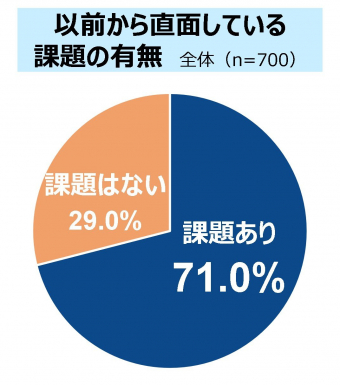

ものづくり産業全体を対象にした調査では、全体の71.0%が以前から直面している課題があるとの回答でした。直近3年以内に直面するようになった課題と、以前から直面している課題のランキングの変化を見るとTOP3は同順位。一方、「エネルギー価格高騰への対応」「AI活用」「人件費高騰への対応」はランクが浮上しています。

「以前」から「直近」まで続く不動の1位だった「人手不足」については、少子高齢化による生産年齢人口の減少が背景としてありますが、実はコロナ禍前後で、新たな要因が加わったと考えられます。正社員としてひとつの企業で定年まで働く終身雇用を目指す方より、コロナ禍後は「スキルアップのために、転職するのもひとつの方法だ」と考える人が増えている気運があります。優秀な人材を流出させず確保するには、やはり賃金アップが不可欠。それが6位の「人件費高騰」にも繋がっているようです。

6位から4位に上がった「エネルギー価格高騰への対応」については、ロシアのウクライナ侵攻を背景に、2022年の春ごろから法人の電気代が高騰し、経営を圧迫していることが理由だと考えます。当社でも顧客企業から省エネ設備のお問い合わせは非常に増えています。

8位から6位に上がった「人件費高騰」については、若い人材の賃金は上がっているのに中堅・ベテラン社員の賃金が上がらないため人材が流出するケースも起きているようです。人材が流動的なため社員に企業文化が根付かない、企業文化が浸透しないため人材が固定しないという悪循環になることもあります。

一方、以前の課題の4位「業務効率化・生産性向上」が直近3年以内では8位に下がり、「AI活用」が7位から5位に上がってきているのは、ここ数年でAI技術が進化したことが理由。以前は「業務効率化・生産性向上」の方策が曖昧だったところ、AI活用という対策の必要性が明確になったと考えられます。

以前は課題ではなかった「物流費の高騰への対応」が8位に。2024年4月、トラックドライバーの労働時間の上限が規制されたことで、輸送能力が不足する「物流の2024年問題」が起きています。それまでは、物流側よりも荷主側の立場が強かったのですが、近年は逆転しました。また、倉庫業でも環境改善、省力化が進められています。

ランク外から10位に上がってきた、「カーボンニュートラルへの対応」にも注目したいところ。近年は、CO2削減やカーボンニュートラルに取り組んでいない企業は各方面から評価を得にくく、企業ブランドの低下を招くことに直結します。

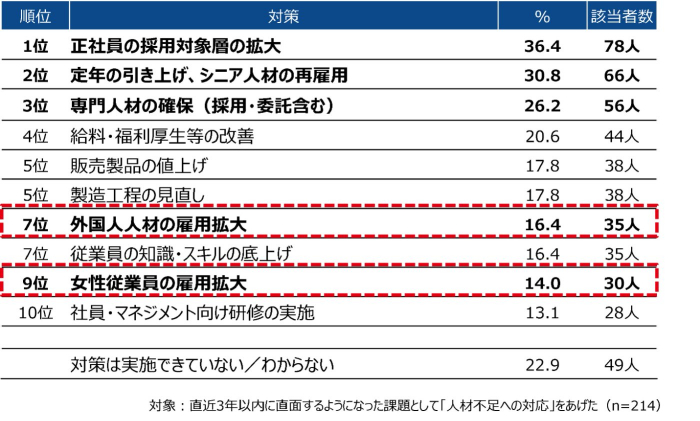

実施している対策としては「正社員の採用対象層の拡大」がトップ。これまでは臨時で派遣社員などを雇用していましたが、企業の成長には優秀かつ辞めない人材を確保することが必要です。そのための正社員採枠を広げようという傾向が見られます。

「外国人人材の雇用拡大」は、日本で一定のスキルを獲得した後に、母国で働きたい」と考えている人が多く、企業としては「モチベーションが高い人材を、日本人よりも安価に雇うことができる」というメリットがあります。男性が担っていた重労働の現場に、女性を登用する企業が増えている「女性従業員の雇用拡大」。当社でも、労力や体力の男女差を減らせる省力機器の売上が伸びています。最重要課題「人材不足への対応」に関しては、採用人材の幅を広げることが解決の鍵となります。

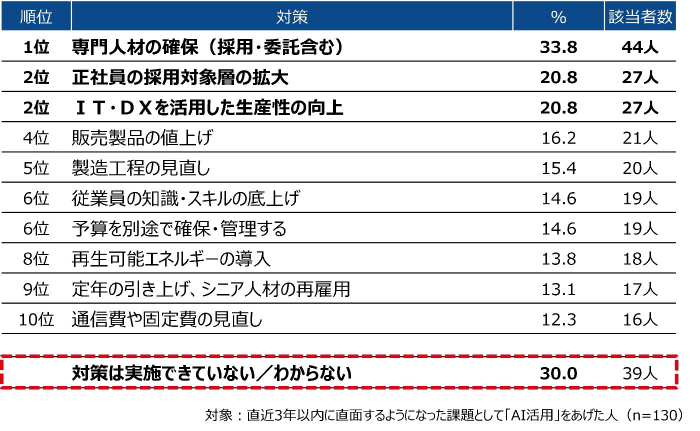

対策のトップにあがったのが「専門人材の確保」。「IT活用/DX推進」を実践していく役割は、実はベテラン・シニア層が向いていると考えられます。会社の仕組み、組織の役割をよく理解しているので、会社全体を俯瞰して見ることができる、というのがその理由。実際に、対策の5位に「従業員の知識・スキルの底上げ」「定年の引き上げ・シニア人材の再雇用」がランキングしています。山善では、IT活用/DX推進につながる、商品やシステムに関する勉強会や研修会などにも力を注いでいます。

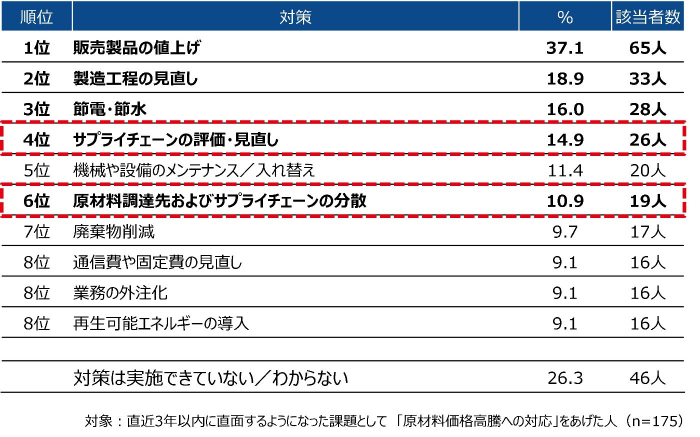

価格高騰への対策としては「販売製品の値上げ」が対策のトップ。原価を下げるために「サプライチェーンの評価・見直し」「原材料調達先およびサプライチェーンの分散」など、取引先・仕入れ先に関連する回答も多くみられました。何十年もこの商品はこの取引先から買うと決めている企業が多いが、それを見直さなければ原価を下げることはできない。そのため、近年は、数社から相見積もりを取り、比較検討したのちに購入先を決めるというケースや、中国やベトナムなど海外から部品を加工・調達するケースも増加。システムを利用して相見積もりが取りやすくなっていますし、小ロットでも対応してもらえる個人売買に近いスタイルでの購入など、海外との取引もしやすくなっています。ITにより言語を越えてコミュニケーションできるツールの採用も影響しているでしょう。

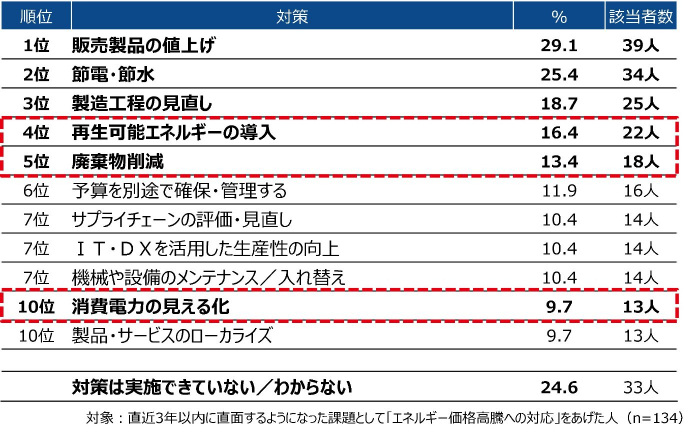

「エネルギー価格高騰への対応」に向けての対策でトップにあがったのは「販売製品の値上げ」でした。特筆すべきは「再生可能エネルギーの導入」「廃棄物削減」「消費電力の見える化」など省エネにつながる対策が多くみられたことです。山善では、主に太陽光PPA(Power Purchase Agreement・電力販売契約)事業を会社としても推進し実績も上がっています。昨今、段ボールを押しつぶして固形化することで物流費コストを減らせるプレス装置の販売が伸びていること、消費電力の見える化への取り組みに関するご相談が増えていることからも、省エネへの関心の高さがうかがえます。

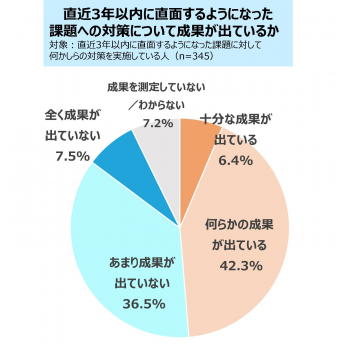

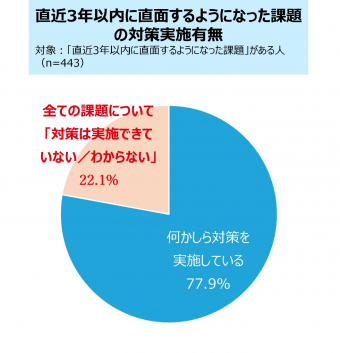

直近3年以内に直面するようになった課題に対して何かしらの対策を実施している人に、成果が出ているかどうかを聞いたところ、4割以上の企業が「成果が出ていない」(「あまり成果が出ていない」「全く成果が出ていない」の計)と回答しました。対策を実施していても、半数近くの企業が成果を得ることができていないという厳しい現状がうかがえます。

成果が出ていない原因のひとつが、日本企業の特徴である縦割り志向の強さだと思います。今後は、さまざまな関係部署と手を組み、コニュニケーションを重ねながら対策を進めなければ、目に見える成果は出にくいでしょう。

とはいえ、なかなか成果がないからと対策を後回しないように。積極的に対策・改善を進めないと企業の体力がもちませんし、銀行からも資金を貸しづらい企業だと判断されるでしょう。

また、2割以上が「対策は実施できていない/わからない」と回答しており、その理由として「後継者不足への対応」がトップ、次いで「サプライチェーンの安定化」、「グローバル経営の仕組みと整備」が挙がりました。

山善としても町工場などの後継者に魅力を感じてもらうための製造業界づくりにも注力していきたい。原価高騰、エネルギー価格の高騰、IT・DXの活用など課題はたくさんあるが、大切なことは「変わることにより、安定した経営を目指す、つまり見直す」ことです。

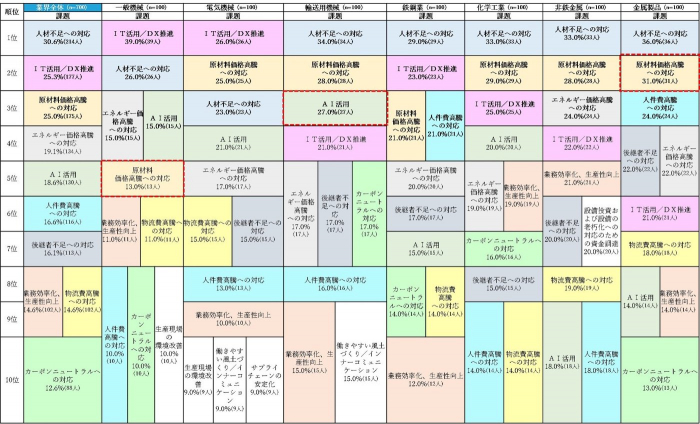

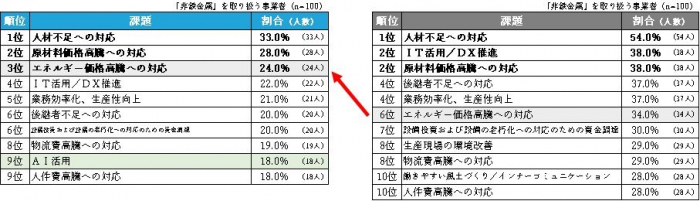

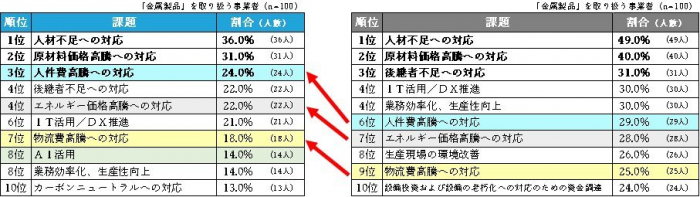

業種別:直近3年以内に直面するようになった課題

全業種において「IT活用/DX推進」「AI活用」を課題だと感じている企業が多いのは、ここ数年でITやAI技術が急激に進み、業務改善に活かす可能性が広がっていることを物語っています。

全体を見渡して特徴的だったのが、一般機械業種の一番の課題が「人材不足」ではなく「IT活用/DX推進」という結果です。

「原材料価格高騰への対応」についても『一般機械』と『鉄鋼業』以外の業種で2位となっていますが、『一般機械』(13.0%)では7業種の中で最も順位の低い5位となっており、業種間でも差が見られます。

また、『輸送用機械』では「AI活用」、『鉄鋼業』と『金属製品』では「人件費高騰への対応」が3位にランクインしています。

金属製品業種の3位「人件費高騰への対応」については、これまで人件費を抑えていた中小企業が、人材確保のために改善を考え始めたことのあらわれだと思います。

直近では「生産現場の環境改善」が浮上。

「IT活用/DX推進」が課題と回答する割合が全業種で最も高く約4割。

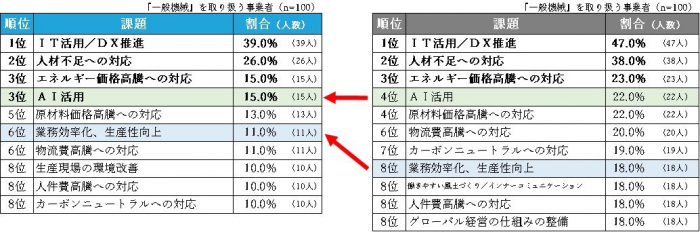

(※左の表が直近3年以内に直面するようになった課題、右の表が以前から直面している課題)

コロナ渦を経て、一般機械の業種は長納期化が顕著に。人材不足で納期内に製造できる体制がとれないことが原因です。直近の課題上位(1、2、同3、6位)が軒並み、「人手不足の中で、どう生産性を維持するか」に関連している理由でもあり、専門人材など人材確保が重要になってきています。

同3位「エネルギー」、5位「原材料」など「価格高騰への対応」については、「値上げ」が一般的にも許容される対策になっています。一方、それを繰り返すことで仕入れ先の変更につながる可能性もあることから、「生産性の維持」同様に、全般的な業務の効率化が、解決策として求められています。

直近では「AI活用」「エネルギー価格高騰への対応」が浮上。

「IT活用/DX推進」の割合が『一般機械』に次いで高い結果に。

(※左の表が直近3年以内に直面するようになった課題、右の表が以前から直面している課題)

電気機械の製造設備は、自動化と親和性が高いことが特徴です。さらに言えば、DXやAIを活用しないままだと、自動化によるメリットがあらわれにくいとも言えます。

近年は、自動化技術が飛躍的に進化しているので、組み立て・検査・搬送といった工程で、ロボットや自律搬送ロボットであるAMRを活用した自動化が特に顕著な業種と言えます。

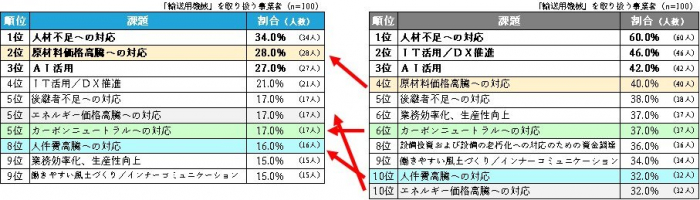

直近では「原材料価格高騰への対応」「エネルギー価格高騰への対応」が浮上。

「AI活用」「カーボンニュートラルへの対応」の課題の割合が全業種で最も高い割合に。

(※左の表が直近3年以内に直面するようになった課題、右の表が以前から直面している課題)

「原材料価格高騰への対応」が2位に上がった理由ですが、数年ほど前までは原材料や部品のサプライヤーにコスト減を求めてきた企業も、下請法の影響で値上げを受け入れざるを得なくなりました。3位に「AI活用」、4位に「IT活用/DX推進」が入っていますが、自社で新しい技術を取り入れてコストダウンを図ろうとする意図が見えます。厳しい安全基準からAI画像検査を採用していなかった自動車工場でも、安全面に影響がない部分に関しては採用が進んでいます。

直近で、「AI活用」「カーボンニュートラルへの対応」の課題がランクイン。

「人件費高騰への対応」も浮上。

(※左の表が直近3年以内に直面するようになった課題、右の表が以前から直面している課題)

以前、鉄鋼の工場は他の業種に比べて大量のCO2を排出してきました。しかし現在は、取引先からも社会からも脱炭素化が求められており、「カーボンニュートラルへの対応」には注目が必要です。鉄鋼業の各企業は、直接水素還元技術を使う、ニア・ゼロ・エミッションスチールを開発するなどで対応を進めています。

直近では「AI活用」「カーボンニュートラルへの対応」が浮上。

「カーボンニュートラルへの対応」が『輸送用機械』に次いで高め。

(※左の表が直近3年以内に直面するようになった課題、右の表が以前から直面している課題)

化学工業も、鉄鋼と同じく原料を扱い、大手企業が多い業種です。工場で多くのCO2を排出すると最終的に環境負荷が高い製品を生み出すことになってしまうため、カーボンニュートラルへの対応が急務となっており、再生可能エネルギーの導入などを実施しています。

直近の課題は、3位が「IT活用/DX推進」、4位が「AI活用」。これらについては、各社がどう活用するかを探っている段階です。

「エネルギー価格高騰への対応」「業務効率化、生産性向上」「設備関連の資金調達」の3つの課題の割合が全業種で最多。「エネルギー価格高騰への対応」「AI活用」も上位に浮上。

(※左の表が直近3年以内に直面するようになった課題、右の表が以前から直面している課題)

非鉄金属の工場では、電気やガスを大量に使い、スチール以外の様々な金属を溶かしたり変化させたりします。特に近年は、輸入天然ガスの価格が円安の影響で上昇しており、直近の課題で「エネルギー価格高騰」が3位となっているのは、業績に大きく影響しているためだと考えられます。

また、「業務効率化、生産性向上」が課題と答えた割合は7業種の中で最も高い21.0%でした。実施している対策としては「製造工程の見直し」がトップになっています。

「人材不足」「原材料価格高騰」「人件費高騰」「後継者不足」への対応がどの業種よりも高い結果に。

直近では、「エネルギー価格高騰」や「物流費高騰」への対応も上位に浮上。

(※左の表が直近3年以内に直面するようになった課題、右の表が以前から直面している課題)

金属製品の業界は中小企業が多く、中小企業の課題が集約されていると感じます。課題、対策共に上位が人材関連ですが、職人の個人スキルによって業務を進めていることが多いため、定年退職=技術の喪失になる可能性が業界の課題でもあります。また職人は、他の会社に行っても技能を活かすことができるため、転職しやすいのも企業にとっては課題となっています。対策として、「定年の引き上げ、シニア人材の再雇用」が他業種よりも進んでいます。

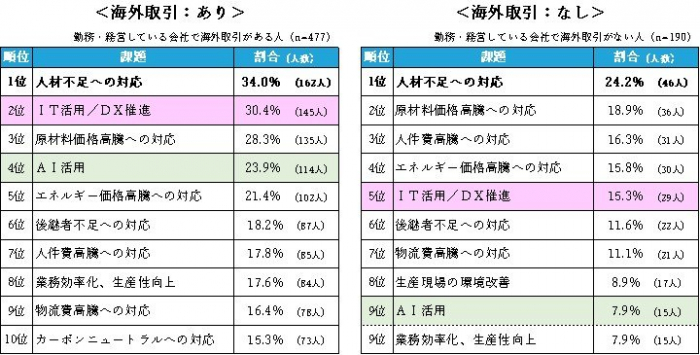

直近3年以内に直面するようになった課題の上位10項目を企業規模別で比較すると、「人材不足への対応」および「原材料価格高騰への対応」は共通して上位に入っている一方で、「カーボンニュートラルへの対応」や「IT活用/DX推進」「AI活用」は、従業員数が多い企業ほど上位にランクインしています。

「人材不足への対応」について、大手企業が求める人材と中小企業が求める人材は異なります。中小企業は猫の手でも借りたいような状況、大企業は「一定以上のスキルを持った人材をもっと採用したい」と考えています。注目される「AI活用」「IT活用/DX推進」に関して言えば、小企業が躍進。21~300人の中堅企業は迅速に体質を変えられませんが、従業員数が20人以下の小企業は、経営者の判断で変えられます。魅力のある会社にしないと人は集まらないので、「AI活用」「IT活用/DX推進」をしっかり実行する、意識を持った経営者が増えています。また70代前後の人口分布が多い世代が引退したことで、人材の層が次のフェーズに入ってきています。

直近3年以内に直面するようになった課題を、海外取引の有無で比較すると、海外取引がある企業では「IT活用/DX推進」や「AI活用」が上位に挙がっています。グローバル水準に合わせるためには、DX化への対応が必須といえます。

海外取引ありの企業は、IT/AI活用しないとビジネスが成り立たない状況に直面。日本の技術、ブランドを海外の取引でも表現するためにも必要不可欠と言えます。グローバル企業では、独自のシステムを入れないと取引できないというケースも増えてきました。自社の負担を減らしITを活用したいというニーズは、国内外問わず増えています。

3年前と比べて、業界全体が世の中の動きに合わせて「適正化している」と感じています。環境負荷を低減するカーボンニュートラルやクリーンエネルギーの活用などに加え、労働環境や商取引における遵法意識の高まりとその影響が、強く広まっています。一部の企業だけが得をするのではなく、サプライチェーンに関わる企業全体を含めた「ビジネスの最適・遵法化」が、ものづくり企業においても求められています。

「人材不足」は全業種で今後も向き合い続ける課題です。「一般機械」、「電気機械」における直近3年以内の課題のトップだった「IT活用/DX推進」は、省力化や省人化ができるオペレーションを組むことで、より積極的にビジネスを展開するチャンスを得る、と前向きにとらえていると予測できます。

一方で中小企業の多い「金属製品」は経営危機に直結する、喫緊の課題への対応が上位に並んでいます。企業規模別で、どうしても課題に対する対応に差が出てしまう、と感じております。

「事業を発展させていく」ためには、事業継続の先にある「こうありたい」につながるビジョンが大切です。日々の業務で余裕がないものづくり企業の皆さんと、伴走する山善のセールスが一緒に考えていける部分だと感じています。その活動の中で、設備・サービスのご提案だけではなく、マインドも含めた「環境づくり」のお役に立てればと思います。

また、「日本のものづくりのあるべき未来」を見据えたチームを支えるパートナーを目指し、より大きな夢を描けるお手伝いができればと考えています。

◆山善「第1回 ものづくり産業 業種別課題と対策調査」のプレスリリースはこちら

https://www.yamazen.co.jp/news/entry-2215.html

1992年の入社以来、営業活動に従事した後、2021年10月より機工事業部 マーケティング部 副部長に就任。プライベートブランド商品の開発等に注力。2023年4月より現職。商品開発の他、仕入先メーカーの選定、展示会やウェビナーの企画・立案、カタログ制作、商品のプロモーション等の職務に当たっている。